Warum Kinder auch Dunkelheit brauchen — das Making Of zu einer düsteren SHEROES Serie

Durch meine Tochter habe ich noch immer einen guten Überblick über Filme und Serien, die sich an eine junge Zielgruppe richten. Dabei fällt mir zunehmend auf: Es gibt immer weniger Beiträge, die sich an düstere Themen wagen oder eine ernsthafte, gar bedrohliche Inszenierung zulassen. Wenn ich mich an Filme und Serien meiner eigenen Kindheit erinnere, wirkt die heutige Medienlandschaft beinahe weichgespült – ein besonders krasser, fast surrealer Gegensatz zur realen Welt, die für Kinder bekanntlich nur einen falschen Klick entfernt ist.

In einer Zeit, in der der nächste Shitstorm konservativer Heißluftdüsen nur darauf wartet, entfesselt zu werden, trauen sich gerade die großen Medienunternehmen immer weniger. Das gilt international ebenso wie national – wunderbar (oder erschreckend) zu beobachten an der extrem fluffig gehaltenen „Schule der magischen Tiere“, die jede Form von Ambivalenz oder echter Bedrohung vermeidet.

Aus einem Portrait-Shooting mit Ylva, die auch das Model der betreffenden SHEROES-Serie ist

Mit dieser Beobachtung bin ich nicht allein. Immer häufiger wird darauf hingewiesen, dass Kinderfilme und -serien früher mehr Mut hatten, auch Schmerz, Verlust oder Angst zu zeigen. So argumentieren etwa Autor:innen in The Artifice („Should Children’s Films Be Dark or Light?“) und in mehreren Essays auf Medium.com („Did the 80s Produce the Darkest Children’s Media?“ und „A case for dark children’s media“), dass heutige Produktionen häufig zu „sicher“ erzählt sind – eine Folge übervorsichtiger Produktionsfirmen und eines sensiblen Onlineklimas, in dem Empörung oft lauter ist als differenzierte Diskussion.

Aus einem Broken Body Shooting mit Ylva

Doch warum machen wir das? Warum packen wir unsere Kinder in Watte, während die Welt um sie herum unberechenbarer, digitaler und ungeschützter wird? Je mehr wir eine heile Scheinwelt konstruieren – so wünschenswert sie im echten Leben wäre –, desto härter wird der Aufprall, wenn Kinder später auf die Realität treffen. Dabei zeigen zahlreiche psychologische und pädagogische Untersuchungen, wie wichtig es für den Aufbau von Coping-Strategien und Resilienz ist, schon im jungen Alter mit komplexeren, auch düsteren Themen in Kontakt zu kommen.

Ein Artikel in Psychology Today („Scary and Unstructured Play Builds Resilience in Kids“, 2023) betont, dass Kinder Angst in kontrollierten Umgebungen erleben sollten – etwa im Spiel oder in Geschichten –, um emotionale Stärke zu entwickeln:

“When children engage in […] play […] situations that put them on the edge of their comfort zone […] sometimes scary […] they build confidence and resilience to stressful situations.”

Übertragen auf fiktionale Erzählungen heißt das: Wenn Kinder in sicherer Distanz – also in Büchern, Filmen oder fiktionalen Fotoserien – mit Bedrohung oder Verlust konfrontiert werden, lernen sie, Angst auszuhalten, sie einzuordnen und sie emotional zu verarbeiten.

Wenn also in einer Geschichte die Heldin stirbt, ist das kein Schock um des Schocks willen, sondern Teil eines größeren erzählerischen Bogens. Der Tod wird nicht als „unerträglich ohne Hoffnung“ inszeniert, sondern als Bestandteil eines Kosmos, in dem Trauer, Abschied und Neubeginn ihren Platz haben.

Ylva als weiblicher Robin Hood

Und wir zeigen zugleich etwas, das im Gegensatz zur Hollywood-Konvention steht, aber in der asiatischen Erzählkultur selbstverständlich ist: Eine Geschichte muss nicht mit einem Happy End enden, um sinnvoll oder heilsam zu sein. Gerade weil in der realen Welt nicht alles gut ausgeht, können solche Erzählungen helfen, Tragweite und Konsequenz zu begreifen. Je früher Kinder lernen, dass nicht jede Entscheidung ins Glück führt, desto eher entwickeln sie Empathie, Verantwortungsbewusstsein und emotionale Tiefe.

Das Entkommen in letzter Minute war nicht das Ende der Geschichte …

Dass dies alles heute nicht mehr selbstverständlich ist, zeigt sich schon daran, dass ich so einen langen Text geschrieben habe, weil ich das Gefühl habe, den Schluss meiner eigenen Heldinnenserie mit Ylva zu rechtfertigen, einem fünfzehnjährigen Mädchen, das am Ende ihrer Helden-Geschichte in der Erzählung unbedingt sterben wollte. Entsprechend ihrer Geschichte, in der einen weiblichen Robin Hood verkörpern wollte, wollte sie am Ende durch die Obrigkeit gerichtet werden und hatte das Motiv schon ganz klar vor Augen — gehängt am Baum.

Ylvas Ziel-Vision

Und obwohl diese Wendung aus ihrer Geschichte logisch hervorging, merkte ich, wie auch in mir, als Teil dieser modernen Onlinegesellschaft, der innere Zensor sofort ansprang: Kann man das machen? Kann man das zeigen? Ist das „zumutbar“?

Das Mädchen, das sie in der Geschichte zuvor retten konnte, findet sie nun am Baum

Kaum hatte ich diese Fragen formuliert, ärgerte ich mich auch schon über mich selbst. Denn mir war immer klar: Man kann Kindern Dunkelheit nicht nur zumuten – man muss es sogar. Nicht, um sie zu erschrecken, sondern um sie zu stärken. Denn gerade dort, wo wir Dunkelheit nicht mehr zulassen, nehmen wir ihnen die Chance, sie in sicherem Rahmen kennenzulernen – bevor sie ihr draußen begegnen müssen.

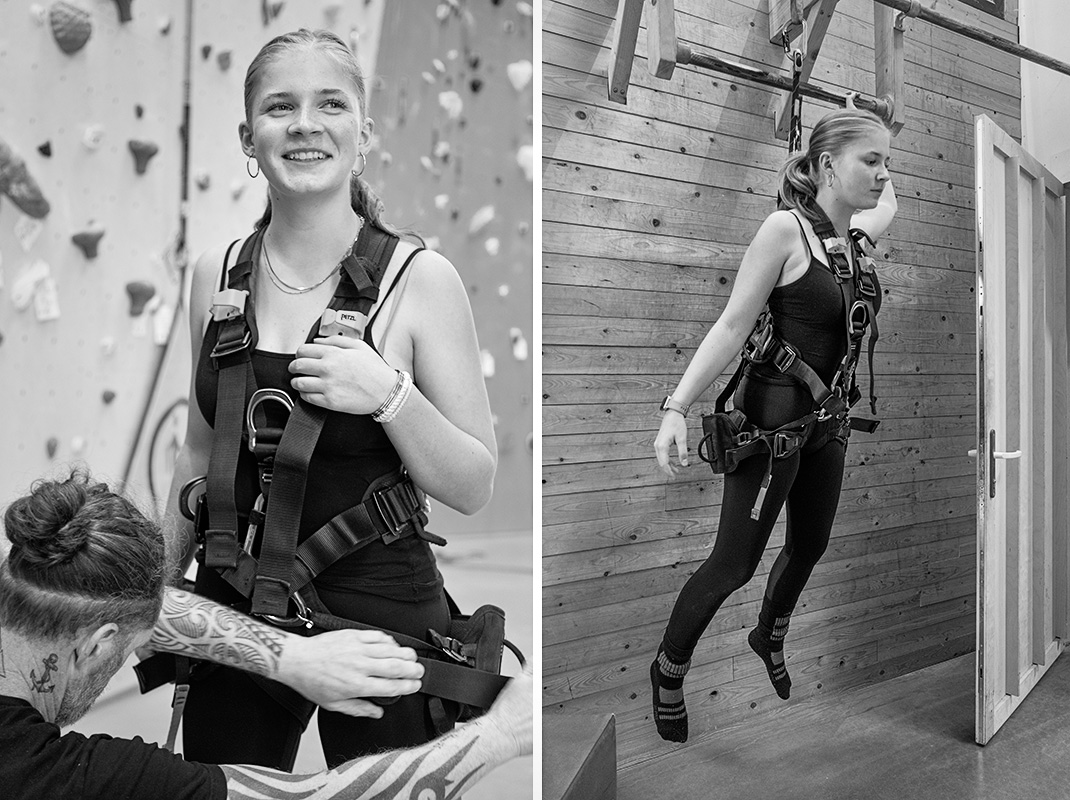

Einer von drei(!) Gurt- und Hängetests im Vorfeld der Umsetzung

Trotzdem ist es mir im Buch wichtig, ein ausführliches Making-of beizufügen. Nicht nur, um zu zeigen, wie viel Sorgfalt und Aufwand nötig war, um Ylva sicher an den Baum zu bringen, sondern auch, um ganz deutlich zu machen: Diese Szene war vollständig inszeniert. Sie war Teil einer fiktionalen Erzählung – und die junge Darstellerin hatte beim Shooting großen Spaß.

„Trockentest“ am finalen Baum in noch geringer Höhe, ohne Strick um den Hals und in warmer Kleidung

Während es im Film oder in einer Serie inzwischen auch für ein junges Publikum inzwischen selbstverständlich ist, dass wir Fiktion erkennen, auch wenn sie real aussieht, ist bei einem fotografischen Projekt weniger eindeutig. Fotos tragen für viele Betrachter:innen noch immer einen stärkeren dokumentarischen Charakter. Genau deshalb halte ich es für notwendig, diese Grenze sichtbar zu machen: den Moment, in dem die Fiktion durchbrochen wird, und klar wird, dass hinter der düsteren Szene ein sicherer, kreativer Prozess stand.

So kann das Making-of nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch zeigen, dass künstlerische Erzählung und Verantwortung sich nicht ausschließen – im Gegenteil: Erst durch diesen bewussten Umgang mit Fiktion und Realität entsteht die Tiefe, die solche Geschichten tragen kann. Und wie viel Spaß die jugendlichen Models haben, wenn die von ihnen mit ersonnene Geschichte Realität wird.

Möchtest du auch mitmachen?

Wenn du auch eine eigene Heldinnen-Geschichte umgesetzt haben möchtest, die durchaus auch harmloser sein darf (aber nicht muss), dann findest du hier mehr Infos zur SHEROES-Serie.

Soundtrack zur Serie von Ylva

(Für jede Geschichte gibt es ein eigenes Lied)

Dieser Text ist auch in der vierten Ausgabe meines Zines „Gedanken zur Fotografie“ erschienen. Du kannst Dir das Zine hier entweder kostenfrei als PDF herunterladen oder es Dir für günstige 4.90 € als gedruckte Version bestellen.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!